Posted By taga on 2018年7月23日

若い人に

「お門違い」だと言われた。

全く面識のない人間が

僕のFacebookの投稿に対してのコメント。

どんな考え方を持とうとその人の勝手だが、

物事には筋道がある。

倍以上もの年上に対して

その物言いは失礼であろう。

しかも、公の投稿に対してである。

僕は若手には寛容な方だと思う。

言葉遣いも大して気には止めない。

ため口でもいい。

しかし、これは論外。

知りもしない人間から上から目線で言われる筋合いはない。

それこそ、お門違いである。

Category: 未分類 |

お門違い はコメントを受け付けていません

タグ:

Posted By taga on 2018年7月14日

この本は、書いていて学ぶことが多かった。

教育というものを孫子の兵法という視点からに読み解いていくと

新たな学びと言うものもいくつかあった。

自分では価値のある一冊になったと思っている。

一部紹介する。

「① 教育とつながる孫子の精神

戦わずに勝つ

「百戦百勝ハ善ノ善ナルモノニアラズ」

「孫子」では戦わずに勝つことを最善の策と考えていました。

百回戦って百回勝ったとしても得策ではない、戦わないで敵を降伏させることこそが一番なのではないかと問いかけています。

若い教師はすぐに戦いたがるものです。

僕自身がそうでしたから、あまり偉そうには申せませんが、勝負して勝つことに酔ってしまうのです。

ある若手の教師が個人面談から職員室に戻ってきました。そして、こう言い放ちました。

「ばっちり言いたいことを言ってやりました。親はぐうの音も出ませんでしたよ。すっきりしました。」

子どもの問題行動について、保護者に具体例を突き付けてぼろくそにけなしたのです。

彼の顔には勝利の喜びが浮かんでいました。

僕はそれを聞きながら恐ろしくなりました。その後のことを考えてしまったのです。

懇談から帰った保護者は、わが子にどんな対応をしたのでしょうか?落ち着いてじっくりと語り合えたのでしょうか?

その子どもは立ち直るきっかけを持つことができたのでしょうか?

確かなことは分かりませんが、完膚なきまでに保護者をやっつけてしまって、

その結果が良かった等ということは、僕には一度もありませんでした。

若い頃は、保護者になめられたくないという気持ちが強いものです。

よけいな戦いを挑んで勝とうとする気持ちが強くなるのはよく分かります。

けれども、保護者と戦うことで教育者としてプラスになることは何一つないのです。

(ただし、強烈なモンスター・ペアラントについては、戦うべきときもあります。)先生への恨みだけが残るかも知れません。

では、どうすれば戦わずに勝てるのでしょうか。具体的には第三章の「対保護者」のところで述べることにします。

Category: 未分類 |

『孫子に学ぶ教育の極意』 はコメントを受け付けていません

タグ:

Posted By taga on 2018年6月25日

文学教育について石川晋さんと話をしていて、

「やはり、この人は文学教育を語れる数少ない教師の一人だな。」

と思った。

正直、文学教育について何も分かっていないのに

分かっていないことを

「今の時代には必要ない。」

と胸を張ったり、

本質を考えようともせず、

ネタや方法論に手を出している方々がいる。

しかも、そういう方は変に声が大きいので

若い人たちにも影響する。

真摯に文学教育について考えようよ。

というセミナーをする。

晋さんが中学の視点から

僕が小学校の視点から

お互いの文学教育への考え方を出し合う。

このために僕はもう一度自分のノートや基本書籍を読み返した。

昔から論争されてきたことも

今からを語るために語るつもりだ。

文学教育を考える一日に。

日曜日なので、終了は16時にした。

申し込みは、コクチーズから

https://kokucheese.com/event/index/523724/

Category: 未分類 |

九月二日は、文学教育を考える会 はコメントを受け付けていません

タグ:

Posted By taga on 2018年6月23日

僕は、まだまだ甘いなあと思わされた。

今日、ピンクシャツデーのセミナーがある。

思ったほど人が集まらなくて、帯広や札幌から自腹を切ってきてくれる千葉くん、西村弦くん、大野くんに申し訳ないと

メッセージ送ったら、千葉君からこういう返信が来た。

「最初から参加者のニーズをねらったセミナーでは、成功の可否は参加者数によるところが多いと思います。

でもこちらの発信優先のものなので参加者数は二の次かと思っています。

いじめについて訴えて、それを受け取った教師が子どもや周囲に対して新たな視点で接する。

こういった場を設定していただくことで、確認しようはないけれど、

いつかどこかで子どもの命を救うことにつながるかもしれない。

確かめようはないけれど、でもその可能性はある。そう信じてやってきました。

地震後で大変なときにかかわらず参加してくださる方々に満足していただけるように頑張りたいと思います<(_ _)>」

僕とは覚悟が違うんだなあと思った。

そう。

僕が神戸でセミナー企画するのは、

優れた教師、本物の教師たちに関西の先生方に出会ってほしいから。

ネタや方法論ではなく、真摯に子どもや授業に向き合うことを

若い先生方に伝えたいから。

誰でもが質の高い実践に触れる機会を作りたいから。

であったはずだ。

改めて自分の覚悟を問い直されたような気がする。

今日、明日、この地震の不安の中で参加された先生方に

精一杯のセミナーを提供する。

Category: 未分類 |

なんのためのセミナーか はコメントを受け付けていません

タグ:

Posted By taga on 2018年6月17日

ここ数日、パワハラ案件が多数

僕の耳に届いている。

パワハラ加害者の論理は、こうだ。

「本人(被害者)にも問題がある。」

「コミュニケーション不足だった。」

根本的に、分かっていない。

というよりも、

加害者側の常套句なのだ。

パワハラは、理由があれば仕方ないという類いのものではない。

そして、犯罪にもなり得るものだ。

この感覚は、いじめ案件に似ている。

いじめの加害者たちは、一様に

「被害者にも問題がある。」

「ふざけていたつもりだったけど、コミュニケーション不足だった。」

というようなことを言う。

パワハラを容認する教師集団に

いじめへの思いを語る資格はない。

どちらも人権問題であり、

大切なのは、

寄り添うということじゃないかなあ。

Category: 未分類 |

パワハラ はコメントを受け付けていません

タグ:

Posted By taga on 2018年6月2日

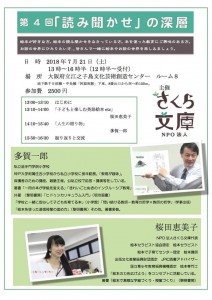

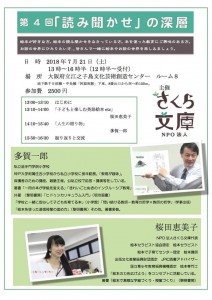

恒例の桜田さんと一緒の読み聞かせの会。

ここでは、ゆったりと読み聞かせをする。

今年は、「人生の贈り物」として

選び抜いた絵本たちをコーディネイトした。

https://www.kokuchpro.com/event/de4f4d47db9c2c5d3ff25b64da31bf54/

Category: 未分類 |

7月21日、大阪の読み聞かせの会 はコメントを受け付けていません

タグ:

Posted By taga on 2018年5月31日

道徳が教科化されて

とりあえずは教科書を使って授業をすることが中心だ。

僕も6月、7月と道徳の授業をさせていただくが

教科書をどう使うかという授業を示す。

教科書も中途半端だけど

指導書はもっとひどい。

例えば、「感動、畏敬の念」という項目に対しての

「美しいもの、気高いもの」がテーマの授業で

最初の発問として示されているのが

美しい花や自然の写真を見せて

「花や植物などの自然を見ると、どのようなことを感じますか?」

ということ。

これから、人の心の美しさや気高さにつなげていくというのだ。

花を美しいと思うことと人間としての美しさは概念が全く違う。

このように、そのままやるとおかしなことになったり

次につながらなくなったりするものが多い。

教科書批判をしているのではなく、

そのまま使うことが難しいと言いたいのだ。

教科書自体は縛りが大きくて、隔靴掻痒になりやすい。

それは教科書の宿命だ。

教科書は使うけど、指導書の通りにはしないという考え方が必要だ。

足りない部分を授業の工夫でどうしていくかということだ。

Category: 未分類 |

教科書を使った道徳 はコメントを受け付けていません

タグ:

Posted By taga on 2018年5月15日

愛にはいろいろな形がある。

「愛している」というだけが愛の形ではない。

我が子を大事にすることだけが「愛」でもない。

昔、朝日新聞の投書欄に成人式に向かう女性の投稿があった。

「心の晴れ着」という話だった。

「母は私が一年生に入学する初日から

まわりに困っている子どもがいないかよく見て

もしいたら、手伝ってあげなさいと言った。」

この方のお母さんはずっと同じことを言い続け、

それはこの方の心の中で生き方につながっていったそうだ。

特別支援教育で有名な心理学者伊藤隆二さんの著書に載っていた話。

「私は母にもらったこの心の晴れ着を着て

成人式に向かう。」

という言葉は、母からの愛を人に送ろうとする姿勢だと思った。

愛は伝染するというのは、こういうことではないだろうか。

Category: 未分類 |

愛するということ ⑦ はコメントを受け付けていません

タグ:

Posted By taga on 2018年5月9日

今回は「五月病」をメインテーマにして、

いくつかの教育的な話を紹介していった。

「アメリカインデアンの教え」

「こんな親が子供を壊す」等々

日程が悪く少しの参加しかないだろうと言われていたが

蓋を開けてみれば14名の参加。

このくらいの人数だと、

それぞれの方の反応を見ながら語ることができる。

「この方は今、この言葉に何か感じられたみたいだ。」

「急に身を乗り出してこられたのは、どうしてかな?」

「前からこのことには心が引かれる方だったなあ。」

というようなことを考えながら、

書いた原稿以外の話を入れ込んだりしている。

親塾はムードがいい。

だから、続けられる。

Category: 未分類 |

仙台親塾№9 はコメントを受け付けていません

タグ:

Posted By taga on 2018年5月3日

小学校での英語導入。地域によっては、今年から全学年で実施されています。英語については、抵抗の多い先生方も多く、現場では不安や混乱が起こっています。夏の丸一日、英語教育について実践を元に考えてみませんか?仙台で学生のときから英語教育を学んで実践してきた尾形英亮先生を神戸に迎えて、若手による実践報告も交えながら、小学校での英語教育の実際についてのセミナーです。若手のみならず、不安なベテラン教師の参加も歓迎です。

日時 2018年8月2日 9時30分開場 9時950分スタート

場所 兵庫私学会館

内容 9時50分~10時30分 実践提案 1 大崎遼平(奈良)

10時30分~10時50分 実践トーク 尾形 多賀 大崎

11時~12時 尾形講座

昼休み

13時~13時30分 絵本で英語 多賀

13時40分~14時10分 実践提案 2 模擬授業 鍋田宏佑(大阪)

14時10分~14時30分 実践トーク 尾形 多賀 鍋田

14時45分~15時45分 尾形講座 2

15時55分~16時40分 小学校英語教育を考える。 -フロアーも交えて -

10時40分~16時50分 リフレクションタイム

■ 参加費 3500円

■ 懇親会費 4000円

■ 講師紹介

尾形英亮(おがたようすけ)。1984年宮城県気仙沼市生まれ。教師12年目。共著に『教科横断的な資質・能力を育てるアクティブ・ラーニング【小学校】』(図書文化社)、『スタートダッシュ大成功!小学校全教科の授業開き大辞典 高学年』(明治図書)など。昨年度、『英語教育』(大修館書店)にて「第二言語習得理論のキソ知識」を半年間共同連載。

■ 申し込みは下記から

http://kokucheese.com/event/index/518776/

Category: 未分類 |

英語教育を考えるセミナー はコメントを受け付けていません

タグ: